档案镌刻着历史的痕迹。作为历史的见证者,档案宛如时光的切片,被永恒定格。对于有着并校近70年风雨历程的西安建筑科技大学而言,每一份档案都蕴藏着深厚的历史内涵,细微而真切地描绘着学校的发展脉络。那些在档案里定格的瞬间,皆是建大师生用生活、记忆与情感打底的大小叙事。

2010年代,金秋时节的西安建大层林尽染。

通过档案,人们得以穿越时空的屏障,仿佛亲临历史现场,感受那些曾经鲜活的人物与事件,从而更好地读懂西安建大的初心使命、大学精神与大学文化。

档案见证着西安建大的初心使命

中国共产党的初心使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。并校以来,西安建大把初心使命刻在了骨子里,早已深深地镌刻于校歌之中。

“浩浩荡荡兮,南北东西,汉韵唐风兮,群贤毕至……”每逢上午、下午,西安建大工科楼的电子钟就会奏响学校的校歌,那激昂、奋进的歌声,催促着师生迅速投入到工作、学习状态,也将准确的时间报告给学校周边的大街小巷。当人们进而了解到这首校歌的歌名是《高举着民族复兴的伟大旗帜》时,不知不觉间对这所大学的初心使命有了更多的认知,进而平添了几份对这所大学的敬重。

经过多年来多种形式的征集,西安建大校歌于2002年12月中旬初具雏形,

并于2003年1月2日与师生首次见面。

档案明确地记载着,西安建大校歌经历了多年来多种形式的征集,至2002年12月中旬初具雏形。在2003年1月2日晚举办的专场报告会上,校长徐德龙教授充满激情地畅谈了校歌歌词的创作构思,这首由他亲自创作的作品也借此机会与师生首次见面。

2021年以来,学校秉承“对历史负责,为现实服务,替未来着想”原则,从档案的视角去展示、解读学校的初心使命,依托档案馆藏红色档案资源,深入采访学校重大事件亲历者200余人,策划组稿、编辑拍摄,先后制作完成了反映学校母体院校办学源脉及西迁口述历史《启梦》、反映学校并校以来“学术立校、自强报国”奋斗口述历史《筑梦》两部书籍及十集电视纪录片的制作工作。

2021年以来,档案馆推出了一系列档案编研成果。图为制作完成的反映学校母体院校办学源脉及

西迁口述历史《启梦》、反映学校并校以来“学术立校、自强报国”奋斗口述历史《筑梦》两部书籍封面。

《启梦》《筑梦》站在中国高等教育百余年发展史的高度,以中国梦的视野凝视西安建筑科技大学的前世今生,着力展示一所大学与民族复兴的渊源关系,去感悟这所伴随着民族复兴的步伐而发展起来的大学,并以历史发展的脉络展示其在强国建设、民族复兴伟业中所做出的重要贡献。

档案宣扬着西安建大的精神品格

大学精神是大学的核心竞争力,是大学赖以生存、发展和完成社会责任的根本保证,是大学发展的核心价值取向。大学之精神,根子在于师生,尤其是在“大先生”精神追求上的持久体现。

大学之大,在于大师之大。进入新时代,大师进一步具化为“大先生”之谓。2023年教师节前夕,习近平总书记明确提出并深刻阐释了中国特有的教育家精神——“心有大我、至诚报国的理想信念,言为士则、行为世范的道德情操,启智润心、因材施教的育人智慧,勤学笃行、求是创新的躬耕态度,乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心,胸怀天下、以文化人的弘道追求”,这六个方面生动诠释了何为“经师”和“人师”相统一的“大先生”。

翻开西安建大的档案,不难发现,在其办学130年的四所母体院校源脉与并校近70年的发展光影里,可谓大先生辈出。在他们之中,有“世纪老人”张剑霄教授,有“甘为桃李化为泥”的陈书陶教授,有“粗布青衫寸寸心”的刘鸿典教授,有“春雨润物细无声”的赵文钦教授,有“德业双馨启后学”的陈绍蕃教授,有“爱心谱就人生音画”的林宣教授,有“勇吃水泥行业技术革命性创新第一口螃蟹”的徐德龙院士,有“开创绿色建筑探索实践之先”的刘加平院士,有“掀开建筑气候研究领域新一页”的杨柳教授……他们如星斗般冉冉升起,照亮着校园的星空,引领更多的师生去追赶他们,进而去超越他们。正是大先生群体的存在、奋斗与接续,塑造出西安建大特有的精神与品格。

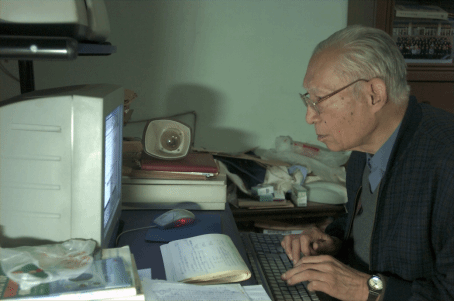

1999年,为了及时掌握国际有关钢结构的动态前沿,被誉为“新中国钢结构事业的主要奠基人和开拓者”

的陈绍蕃教授以耄耋之龄开始学习计算机,凭着顽强的毅力,较快地掌握了基本操作。

在他们身上,既体现出潜心向学的纯粹的学术精神,也体现出勇攀高峰的科学的创新精神,还体现出仁者爱人的社会关怀精神。他们让大学精神既深藏于“大学”之中,又深远地辐射于“大学”之外。

新时代以来,学校着力聚焦大学精神,让蕴含在档案中的大学精神活起来,使大学的历史得以总结,大学的精神得以提升,大学的文脉得以贯通,深入解读和深层加工学校的精神密码、重大事件的历史密码、重要人物的成长密码,擦亮历史之镜,拨亮前人之灯,让档案中蕴含的智慧之光,照亮青年学生的成长之路。

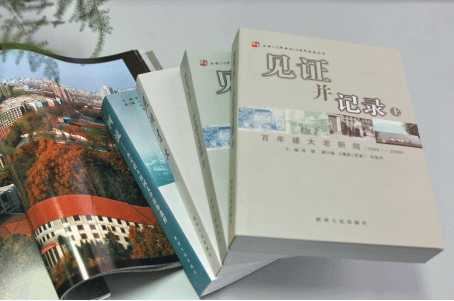

2005年起,学校派人分批奔赴多个省市档案馆等地查阅资料,

搜集整理反映学校历史史料500万字,编辑并正式出版了校庆丛书。

2005年起,学校派人分批奔赴陕西省档案馆、辽宁省档案馆、山东省档案馆、天津市档案馆、苏州市档案馆等地查阅资料,搜集整理反映学校历史史料500万字,经过精挑细选,编辑并正式出版了200余万字的《见证并记录——百年建大老新闻》书籍,正式出版了《西安建筑科技大学志》《刘鸿典学术文集》《陈绍蕃学术文集》《谭炳训学术文集》等著作。

档案浸润着西安建大的文化自信

文化传承创新是大学的基本职能,档案是文化传承的重要载体,是促进文化事业发展的“母资源”。发挥资源优势,聚焦文化自信,打造新时代文化新高地,是高校档案工作的应有之义。

作为“土建老八校”之一的西安建大,是以土木建筑、环境市政、材料冶金及其相关学科强基、“建筑科技”学科链群为新时代特色的高校。同时,人们也看到,西安建大是一所文艺范十足的高等学府,走过了一条从文化自觉、文化自为到文化自信的大学文化发展之路,持续扩大了学校对社会的文化影响力。

并校近70年来,学校不断强化文化铸魂作用,深入推动文化建设,先后铸就了“传承文明、开创未来、育材兴国、科技富民”的办学宗旨,凝练了“自强、笃实、求源、创新”的校训,树立了“为人诚实、基础扎实、作风朴实、工作踏实”的校风,发布了“高举着民族复兴伟大旗帜”的校歌,确立了“学术立校、自强报国”的办学理念。如今,这些文化标识早已深入人心,不仅丰富了学校校园文化的内涵,也极大地激发了全体师生昂扬向上,顽强拼搏的精神风貌。

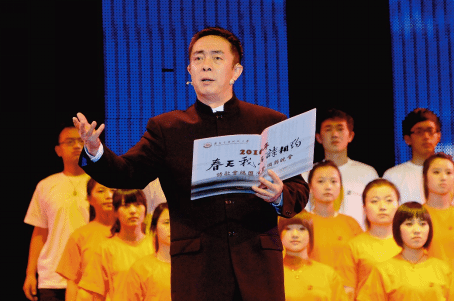

从2008年起,西安建大决定以诗之名,每两年举办一次“春天,我与诗相约”主题诗歌会。

图为2010年12月1日晚举行的第二届诗歌会总汇演场景。

诗是文字的建筑,建筑亦流淌着诗性之美。从档案里,可以真切地看到,从2008年起,有着长期的诗意浸润与诗创作传统的西安建大决定以诗之名,以“春天,我与诗相约”为题,每两年举办一次主题诗歌会。迄今为止,学校已接续举办了九届诗歌会活动,进一步激发出文理兼通相融的文化育人氛围,增添了师生的诗情画意和生活意趣。

2011年9月前夕,学校办学115年并校55周年庆典系列出版物正式发行,主要包括《西安建筑科技大学志(1999—2010)》、

《漫游中国大学——西安建筑科技大学》、《西安建筑科技大学画册》等。系列出版物从不同的视角和层面,

灵活地展现了学校昨天的历史和当下的风貌。图为2012年9月再版发行的《漫游中国大学——西安建筑科技大学》书籍封面。

新时代以来,学校档案工作聚焦文化建设领域,依托馆藏档案资源,加快了档案的编研力度,立足文本和声像两个视角,从档案信息中挖掘文化要素,策划、组稿、编辑并正式出版了学校校庆及专题画册与《感悟建大》《河流》《漫游中国大学——西安建筑科技大学》等书籍,近千幅光影与500余篇文本或记学校翻天覆地之变化、录时代风云之流转、抒艰苦创业之感悟、展奋斗成长之足迹,可谓是学校近70年来数代建大师生以炽热情感浇灌而成的文字之河、情感之河、校园文化之河。